「TETON」は、紙でできたテーブルマットです。

越前和紙に撥水・撥油加工を加えることで、日常の食卓に彩りと利便性をもたらします。サイズは食卓に合わせた2種類。和洋問わずさまざまなテーブルシーンにマッチし、コンパクトに収納できる点も魅力のひとつです。

1500年以上の歴史をもつ越前和紙の産地で、紙の加工を専門に行う清水紙工。その確かな技術によって、和紙を使ったテーブルマット「TETON」が生まれました。

自然素材の和紙に加工を施し実用的なアイテムへと再構築したことで、単なる「敷物」を超えた存在に。日本のクラフトを現代のライフスタイルにフィットさせた、新しいかたちです。 書く・読む・包むなど、暮らしに根ざしてきた紙の価値を見つめ直し、“social good”なプロダクトとして、紙の未来に新たな可能性をひらきます。

「TETON」には独自の撥水・撥油加工が施されているため、日々の食卓でも安心して使えます。水や油を多少こぼしても染み込まず、さっと拭き取るだけでお手入れ完了。繰り返し使える高い耐久性も特徴で、破れない限り長く使用できます。開発者自身も、加工前の和紙を2年以上月1回のペースで使用しても問題なかったという実績があるほど。

紙ならではのやさしい手ざわりと心地よい風合いはそのままに、扱いやすさを兼ね備えたことで、普段使いはもちろん、来客時にも重宝します。

「TETON」は、使用シーンに合わせて選べるM・Lの2サイズを展開しています。Mサイズはカセットコンロや小さめの鍋料理にぴったりで、家族や友人との鍋パーティーやたこ焼き会などで重宝します。Lサイズは食卓全体をカバーできるので、テーブルクロス代わりにも。

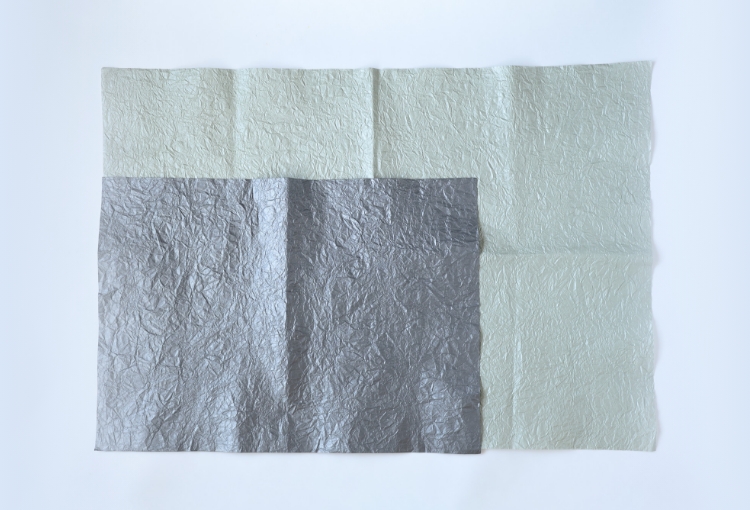

使用後はくるくる巻くだけで、収納スペースをとらず、引き出しやキッチンの隙間にも収まります。4色のカラーは存在感がありながらも、優しい色合い。見た目の美しさだけでなく、機能性も兼ね備えたデザインが、毎日の食卓をさりげなく支えてくれるアイテムです。

自然由来の紙は肌にも環境にもやさしいサスティナブルな素材。使うほどに変わっていく紙の風合いもお楽しみいただけます。

撥水コーティングを施すことにより、水や汚れにも強いのもポイント。誤って飲み物をこぼしても安心です。

撥油コーティングを用い、撥油機能を付加しました。ホットプレートなどを使用しても油をはじき、しみるのを防ぎます。

紙を1枚1枚職人の手で揉む「揉み紙」という技術で、心地よい肌ざわりを実現。やわらかく巻いて収納しやすいのも特徴です。

紙の表面に光沢感ある顔料を塗工し、文字通り真珠のような輝きを表現。 独特のツヤときらめきで高級感を演出します。

自然由来の紙でできた、水や油に強いテーブルマット。

サイズは食卓に合わせた2種類。和洋問わずさまざまなテーブルシーンになじむ4色のカラーをご用意しています。

伝統工芸の衰退や地球環境の変化などさまざまな要因によって、今、ものづくりのあり方が問われています。デジタルの普及が進むとともに紙に求められる役割も大きく変化するなか、紙を扱う私たちにはどんな価値が提供できるのかを常に考え続けています。

「Paper for good」プロジェクトでは、従来の「機能性」だけでなく、伝統や技術、環境、テクノロジーなどあらゆる視点から紙の可能性を追求。“social good”な価値を持つ紙を世の中に発信していきます。

越前和紙の産地、福井県越前市今立エリア。なかでも大滝町、岩本町、不老町、定友町、新在家町からなる五箇地区には、まちを流れる岡本川を中心に、今も多くの和紙業者が軒を連ねています。約1500年の歴史がある越前和紙は、室町時代は公家や武士の奉書紙として使用され、江戸時代には日本一の紙の証である「御上天下一」の印が押されていたなど、品質の高さには昔から定評がありました。

現在も約300人の紙漉き職人がいる一大産地で、長い伝統を脈々と受け継ぎながらも、独自の技術を追求し続けています。産地全体で常に新しい取り組みに挑戦することに余念がなく、時代のニーズに合った和紙を世に送り出しています。

近年、地球を取り巻く環境は、温暖化に伴う気候変動や資源の濫用、マイクロプラスチックによる海洋汚染など、深刻な状況になりつつあります。そんな中、紙をはじめとした再生可能な資源の活用は、持続可能な社会の実現に欠かせない重要なミッションの一つです。

日本で1500年以上にわたり、人々の暮らしのなかで親しまれてきた和紙は、まさに今の時代にこそ求められる素材。私たち清水紙工はこれまで培ってきた和紙の加工技術を通して新しい機能や用途に挑戦し、“social good”なものづくりを通して紙の可能性を広げていきます。